Inhaltsverzeichnis

Erfolgsmindernde Faktoren

Start-ups geraten weniger wegen mangelnder Kreativität oder fehlendem Marktpotenzial ins Straucheln – vielmehr stehen sie vor der Herausforderung, ihre Ideen in klare Abläufe und Prioritäten sowie effiziente Teamarbeit zu übersetzen. Hier setzt Projektmanagement an. Doch obwohl der Begriff allgegenwärtig ist, wird er häufig missverstanden: Viele glauben, Projektmanagement sei nur „organisieren“ und „Termine im Blick behalten“. Tatsächlich steckt dahinter ein Handwerkszeug, das mit den richtigen Methoden und Tools zum entscheidenden Erfolgsfaktor wird.

Für das Scheitern von Start-ups sind nicht nur eine fehlende Passung zwischen Produkt und Markt oder der Wettbewerbsdruck verantwortlich, sondern auch organisatorische Schwächen, die im Einflussbereich von Gründer*innen liegen und durch bessere Planung, Abstimmung und Umsetzung vermieden werden können.

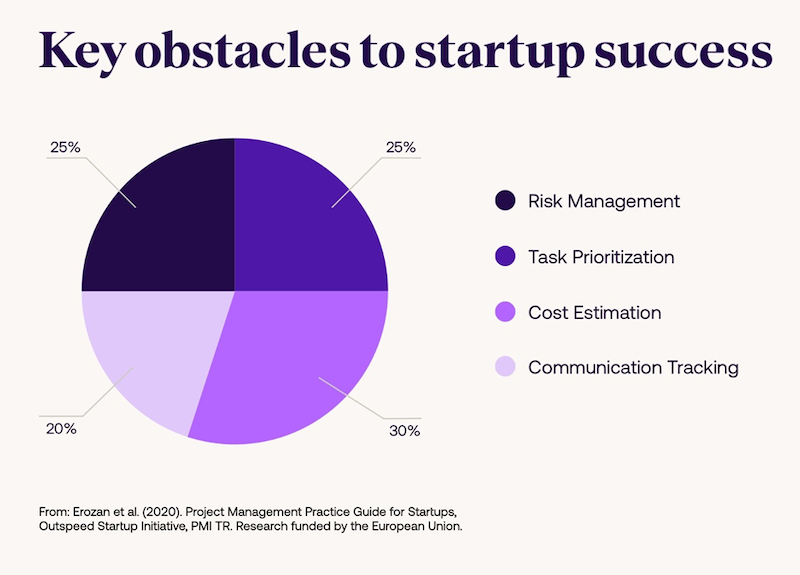

Als Hindernisse zum Erfolg werden häufig die Bereiche Kostenschätzung, Risikomanagement, Task-Priorisierung und Kommunikationsmanagement identifiziert:

Es gibt Tools aus der Projektwelt, die Gründer*innen dabei helfen, diese zu überwinden. Egal, ob es sich um ein venture-finanziertes Start-up mit aggressiven Skalierungszielen oder ein Bootstrap-Unternehmen handelt, das jeden Euro sorgfältig verwaltet.

Projektmanagement-Tipp: Kostenschätzungen

Für passgenaue Projektpläne und Budgets benötigt man realistische Kostenschätzungen. Start-ups stehen hier vor einer besonderen Herausforderung, weil ihnen historische Daten für Vergleichsrechnungen fehlen.

Eine bewährte Methode, wie junge Unternehmen trotzdem zu realistischen Schätzungen gelangen können, ist die Bottom-up-Schätzung. Dabei werden die einzelnen Bestandteile eines Projekts in ihre kleinsten Kosten-Elemente zerlegt – vom benötigten Material über externe Dienstleistungen bis hin zu Personalkosten. Diese Einzelschätzungen werden anschließend zu einem aussagekräftigen Gesamtbild zusammengesetzt – auch ohne belastbare Vergleichsdaten.

Wichtig dabei: genügend Zeit für die Kalkulation einplanen und auch Nebenkosten wie Miete oder IT-Support berücksichtigen. Auch kleine Datenpunkte oder externe Benchmarks wie Branchenkennzahlen können herangezogen werden.

Das Ziel: Kostenschätzungen werden zunehmend präziser und datenbasierter. Entscheidend ist, von Anfang an einen klar strukturierten, wiederholbaren Schätzprozess zu etablieren und ihn konsequent durch Learnings zu optimieren.

Projektmanagement-Tipp: Risikomanagement

Das Risikomanagement hilft Start-ups, potenzielle Bedrohungen und Chancen frühzeitig zu erkennen, Strategien zu entwickeln und klare Verantwortlichkeiten festzulegen. Zwei bewährte Methoden aus dem Projektmanagement sind die Risikomatrix und das Risikoregister.

Startpunkt ist ein Brainstorming, zu dem man möglichst Mitarbeitende aus verschiedenen Abteilungen mit unterschiedlichem Background einladen sollte.

Risiken können beispielsweise in Bezug auf folgende Stakeholder und Aspekte auftreten:

Kunden: veränderte Bedürfnisse, negatives Feedback

Produkt: Entwicklungsverzögerungen, technische Hürden, Feature-Priorisierung

Markt: Wettbewerb, Konjunkturschwankungen, Regularien

Team: Überlastung, Konflikte, Kompetenzlücken

Finanzen: Finanzierungsschwierigkeiten

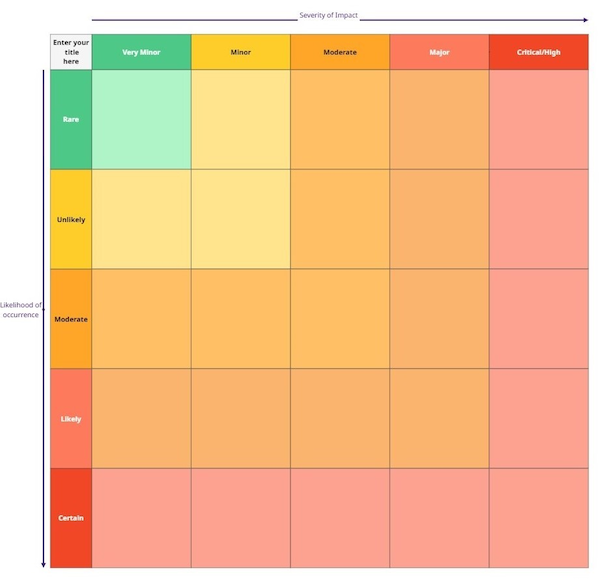

Die Risiken sollten schließlich nach Wahrscheinlichkeit und Schweregrad kategorisiert werden (Risikomatrix). Die Visualisierung hilft bei der Entscheidung, wie man mit den potenziellen Risiken umgehen möchte.

Beim „Risikoregister“ empfiehlt es sich, mit den Risiken mit den größten Auswirkungen und der höchsten Priorität zu beginnen und zu überlegen, ob man das Risiko vermeiden, übertragen, mindern oder akzeptieren sollte:

- Vermeiden: Risiko vollständig beseitigen, z. B. durch einen Strategiewechsel

- Übertragen: Risiko auf Dritte verlagern, z. B. über Versicherung oder Outsourcing

- Mildern: Wahrscheinlichkeit oder Auswirkung durch proaktive Maßnahmen verringern

- Akzeptieren: Risiko anerkennen und beobachten, ohne sofortige Maßnahmen zu ergreifen

Anschließend werden die Risiken und Risikomaßnahmen verschiedenen Teammitgliedern zugewiesen. Risiken, die man mindern oder akzeptieren möchte, sollten regelmäßig überprüft werden. Der Rhythmus ist unternehmensspezifisch, mindestens einmal pro Monat ist jedoch ratsam.

Projektmanagement-Tipp: Aufgaben-Priorisierung

Eine Task-Priorisierung hilft, sich agil an die Vision und Ziele anzupassen, Ressourcen auf die wichtigsten Bereiche zu verteilen, wenn das Arbeitsvolumen zunimmt, und die Entscheidungsfindung bei Meinungsverschiedenheiten zu optimieren.

Nach der Anforderungsdefinition ist das MoSCoW-Framework eine einfache, aber wirkungsvolle Methode zur Priorisierung von Aufgaben. Der Name leitet sich aus den vier Kategorien ab:

Must have (unverzichtbar), Should have (sehr wichtig, aber nicht zwingend), Could have (nice to have, wenn Ressourcen übrig sind) und Won’t have (bewusst ausgeschlossen).

Projektmanagement-Tipp: Kommunikationsmanagement

Gutes Kommunikationsmanagement hilft Start-ups, einen transparenten Informationsaustausch und Feedbackschleifen zu etablieren. So sinkt das Risiko von Missverständnissen und ineffizientem Ressourceneinsatz, während kontinuierliches Lernen durch zentral verfügbare Informationen gefördert wird.

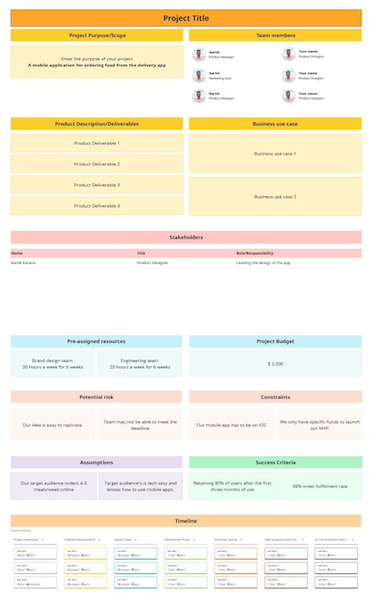

Projektfachleute nutzen dafür verschiedene Tools – eines der wichtigsten ist die Project Charta. Dieses zentrale Dokument markiert den Projektstart, definiert Ziele, Umfang, Ressourcen, Zeitrahmen, Rollen und Verantwortlichkeiten und wird von der Geschäftsführung oder dem Auftraggeber genehmigt.

Als verbindliche Informationsquelle erleichtert sie die Abstimmung zwischen Team, Führungskräften und Investoren, auch bei sich ändernden Rahmenbedingungen.

Investition in Projektmanagement lohnenswert

Jedes Start-up sieht sich mit individuellen Herausforderungen konfrontiert. Ob unklare Anweisungen der Gründer*innen, isolierte Diskussionen oder mangelnde Abstimmung zwischen den Teams, eine falsche Einschätzung des Aufwands für den Aufbau und die Skalierung oder Führungskräfte, die Schwierigkeiten bei der Delegation von Aufgaben haben und in der Anfangsphase Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffen.

Start-ups bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Struktur. Erfolgreiche Unternehmen schaffen es, beide „Pole“ miteinander zu verbinden – indem sie Agilität bewahren, gleichzeitig verlässliche Prozesse, klare Kommunikation und belastbare Planungen etablieren.

Professionelles Projektmanagement macht hier den entscheidenden Unterschied: Es bietet das Handwerkszeug, um kreative Energie in nachhaltige Ergebnisse zu übersetzen – und damit die Weichen für langfristigen Erfolg zu stellen.

Es ist verlockend, Projektmanagement „nebenbei“ mitlaufen zu lassen. Doch gerade in kritischen Wachstumsphasen zahlt es sich aus, gezielt in professionelles Projektmanagement zu investieren – sei es durch die Weiterbildung von Mitarbeitenden oder durch Einstellung erfahrener Projektfachleute.

Zertifizierte Fachkräfte bringen nicht nur Methodenwissen mit, sondern auch die Fähigkeit, Strukturen aufzubauen, Prozesse zu etablieren und Teams effektiv zu steuern. So können sich Gründer*innen stärker auf Vision und Strategie konzentrieren, während das Projektmanagement sicherstellt, dass Ideen effizient umgesetzt werden.

Auf lange Sicht steigert dies nicht nur die Erfolgswahrscheinlichkeit einzelner Projekte, sondern die Überlebens- und Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Unternehmens.

Bild Foto von Pixabay

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder