Inhaltsverzeichnis

- metergrid erhält 10 Millionen Euro – größte Wachstumsfinanzierung für Mieterstrom in Deutschland

- Series-A-Finanzierung mit 10 Mio. Euro

- Lead Investor: SET Ventures, Re-Investments von LBBW Ventures und Hager

- metergrid entwickelt sich zum Anbieter ganzheitlicher Energie- und Gebäudeversorgung für Mehrparteienhäuser

- Vom Mieterstrom-Anbieter zum zentralen Energie-Ökosystem des Mehrparteienhauses

- Starkes Investoren-Setup für die nächste Wachstumsphase

- Der Partner für die Energieinfrastruktur von morgen

metergrid erhält 10 Millionen Euro – größte Wachstumsfinanzierung für Mieterstrom in Deutschland

Series-A-Finanzierung mit 10 Mio. Euro

Lead Investor: SET Ventures, Re-Investments von LBBW Ventures und Hager

metergrid entwickelt sich zum Anbieter ganzheitlicher Energie- und Gebäudeversorgung für Mehrparteienhäuser

Die Energiewende in deutschen Städten entscheidet sich dort, wo die Mehrheit der Menschen lebt: im Mehrparteienhaus. Rund 44 Millionen Menschen in Deutschland leben in Mehrparteienhäusern, ausgerechnet dort bleibt das Potenzial lokal erzeugter erneuerbarer Energie bislang weitgehend unerschlossen.

Das Stuttgarter Energy-Tech-Startup metergrid beendet dieses strukturelle Versagen und hat dafür eine überzeichnete Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Euro abgeschlossen, die größte Wachstumsfinanzierung im deutschen Mieterstrom-Markt. Der auf Energiethemen spezialisierte Investor SET Ventures führt die Series-A-Finanzierung an. Die Bestandsinvestoren Hager, LBBW Venture Capital, Mätch VC und mehrere Business Angels beteiligen sich erneut und senden ein starkes Vertrauenssignal in das Geschäftsmodell von metergrid.

Vom Mieterstrom-Anbieter zum zentralen Energie-Ökosystem des Mehrparteienhauses

Ziel ist es, Gebäude jeder Größe und jeder Eigentümerstruktur – ob Vermieter, Wohnungseigentümergemeinschaft, institutionelle Immobiliengesellschaft oder Energieversorger – erstmals einfach, wirtschaftlich und skalierbar in die Energiewende einzubinden.

Mit dem Risikokapital entwickelt sich metergrid von der spezialisierten Mieterstrom-Lösung zum Energie-Ökosystem für Mehrparteienhäuser. Im Kern entsteht ein Operating System – eine Plattform, die Services, Software und Abrechnung kombiniert. metergrid verbindet lokal auf dem Gebäudedach erzeugte Solarenergie, ergänzende Stromlieferung aus dem Netz, Abrechnung und operative Steuerung. Gleichzeitig schafft die Plattform die Grundlage, um auch Ladeinfrastruktur für E-Mobilität, Energiemanagementsysteme, Speicherlösungen und zukünftige Hardware-Komponenten nahtlos zu integrieren.

Zu den nächsten Ausbaustufen zählt ein Partner Portal für unsere Installationspartner, die automatisierte Reststromversorgung, perspektivisch die Integration von Heiz- und Nebenkostenabrechnungen sowie weitere Energie- und Gebäudeservices über eine zentrale Plattform. Bis 2030 will das Unternehmen eine Million Menschen in Mehrparteienhäusern mit erneuerbarer Energie versorgen.

„Ohne Lösungen für das Mehrparteienhaus bleibt die Energiewende ein Versprechen für wenige – wir ändern das“, sagt Johannes Mewes, Co-Founder und Geschäftsführer von metergrid, der zuvor die Mobilitätsplattform FREE NOW mitgegründet und skaliert hat. Er überträgt diese Plattformlogik nun auf den Gebäudesektor: „Wir machen Energieversorgung im Mehrparteienhaus erstmals automatisiert, wirtschaftlich und massentauglich. Unser Ansatz verbindet Software, Services und operative Umsetzung und befähigt Gebäude, selbst Teil des Energiesystems zu sein.“

Starkes Investoren-Setup für die nächste Wachstumsphase

Mit SET Ventures gewinnt metergrid den führenden europäischen Energytech-VC als Lead-Investor. Der 2007 in Amsterdam gegründete Fonds zählt zu den erfahrensten Investoren für digitale Lösungen für ein klimaneutrales Energiesystem. Aktuell investiert SET Ventures aus einem €200m Fonds, somit unterstreicht der Einstieg von SET Ventures die strategische Relevanz und Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells.

„Mehrparteienhäuser konnten bisher noch praktisch gar nicht an der Energiewende teilnehmen – metergrids Lösung sorgt hier für eine ganzheitliche, voll-digitalisierte Lösung, mit der sich dieser Markt erschließen lässt, und Millionen von Menschen an der Energiewende teilhaben lässt. Das Team kombiniert tiefes Branchenverständnis mit einer klaren technologischen Vision und einem skalierbaren Geschäftsmodell. Wir sehen hier das Potenzial für eine Plattform mit europäischer Relevanz“, so Dr. Till Stenzel, Partner bei SET Ventures.

Der Partner für die Energieinfrastruktur von morgen

metergrid betreibt und digitalisiert heute bereits mehrere tausend Mieterstromprojekte in Deutschland und konnten die Zahl der versorgten Bewohner mit lokal erzeugtem Solarstrom vom letzten Jahr ca. 10.000 auf über 53.000 Bewohner steigern. Damit entwickelt sich Mieterstrom vom Nischenprodukt zum skalierbaren Infrastrukturbaustein der urbanen Energiewende.

Gestartet als Abrechnungslösung, ist metergrid heute eine vollintegrierte Plattform für Mieterstrom und gemeinschaftliche Gebäudeversorgung. Sie deckt dabei alle Schritte ab, von der Wirtschaftlichkeitsanalyse über Strombelieferung und operative Prozesse bis hin zur automatisierten Abrechnung.

„Mit über 53.000 Bewohnerinnen und Bewohnern, die über metergrid mit Mieterstrom versorgt werden, entwickelt sich das Modell vom Nischenprodukt zum Massenphänomen – ein entscheidender Schritt, damit die Energiewende auch in städtischen Gebieten gelingt“, erklärt Julian Schulz, Co-Founder und Geschäftsführer von metergrid, der als einer der profiliertesten Vordenker für Mieterstrom und gemeinschaftliche Gebäudeversorgung in Deutschland gilt. „Die notwendige Technologie zur Skalierung ist vorhanden. Durch metergrid wird die Energieversorgung in Mehrparteienhäusern so unkompliziert wie nie zuvor, wodurch wir einen echten Beitrag zu Kostenreduktion, Klimaschutz und Versorgungssicherheit leisten.“

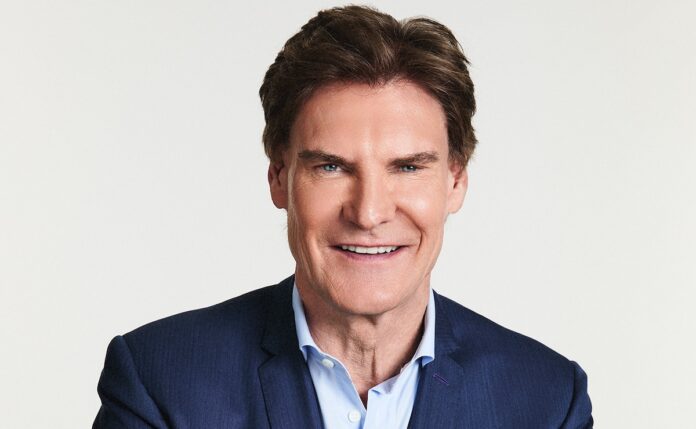

Bild metergrid Geschäftsführer Johannes Mewes & Julian Schulz / metergrid

Quelle metergrid GmbH