THE GOLDEN CIRCLE ist eine kulinarische Streaming und E-Learning Plattform, die Wissen, Menschen, Produkte und Erlebnisse verbindet und hochwertiges Kochhandwerk verständlich und inspirierend zugänglich macht

Wie würden Sie The Golden Circle und das Team dahinter vorstellen.

THE GOLDEN CIRCLE ist eine aktive Community für Kulinarik, die Know-how, Menschen, Services, Marken und Produkte verbindet.

Wir bringen bewährtes Wissen zurück in den Alltag und vereinen kompromisslose Qualität und Stil. Ein Wohlfühlort, der zurückkehrt zum Ursprung unvergesslicher Genussmomente mit Gelinggarantie.

THE GOLDEN CIRCLE ermöglicht und motiviert Menschen, ihren persönlichen kulinarischen Lifestyle auszuleben. Menschen, die sich kennenlernen und voneinander lernen wollen. Die einander erlauben, ihre einzigartigen Geschichten, ihr Handwerk, ihre Produkte und Rezepte zu teilen.

Uns begeistert es, Neues und Unerwartetes zu entdecken. Wir bewundern genau jene Menschen, die andere inspirieren, denn Inspiration macht das Leben reicher, erweitert Horizonte, schafft Antrieb und bringt uns auf neue Gedanken.

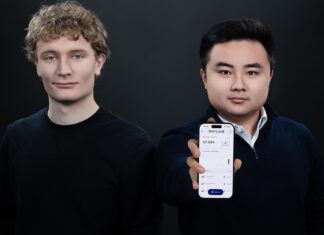

Hinter THE GOLDEN CIRCLE steht ein Kernteam, das diese Haltung täglich lebt:

Mario Stockhausen – Founder & CEO: Verantwortet Markenführung, kreative Ausrichtung und strategische Weiterentwicklung.

Nils Hocke – Co-Founder & CEO: Bringt langjährige Business- und Vertriebsexpertise ein und verbindet Strategie mit Wachstum.

Fabian Aumiller – Co-Founder & CTO: Führt die technologische Entwicklung und sorgt dafür, dass aus unserer Vision ein innovatives, hochwertiges digitales Produkt wird.

Gemeinsam verbinden wir Handwerk, Technologie, Ästhetik und Community-Orientierung und formen daraus eine Plattform, die Kulinarik zugänglich, inspirierend und nachhaltig erlebbar macht.

Was war der Ausgangspunkt für die Idee, eine kulinarische Streaming und E-Learning Plattform aufzubauen?

Wir lieben gutes Essen und kochen gerne selber. Während der Pandemie wandten sich viele Menschen verstärkt dem Essen und Kochen zu. So auch wir. Wir suchten nach neuen Inspirationen, wollten uns kulinarisch weiterentwickeln und dabei Neues erlernen (über Google findet man überwiegend Rezepte, die “schnell gehen” oder “günstig sind”). Unsere befreundeten Sterneköche dienten uns dabei einerseits als optimale Inspirationsquelle und andererseits gaben sie uns immer wieder die besten Tipps und Tricks. Erstaunt darüber, wie groß der geschmackliche Unterschied sein kann, wenn man die richtigen Techniken und Rezepturen kennt, ist uns die Idee gekommen, eine kulinarisch kuratierte Plattform aufzubauen, die das Wissen der Besten demokratisiert.

Welche Vision verfolgt The Golden Circle langfristig und welche Schritte sind entscheidend, um diese Vision zu realisieren?

Unsere Vision ist es, THE GOLDEN CIRCLE zu einer führenden Plattform für „Access to Genius“ auszubauen. Ein Culinary-Hub, der das Wissen der besten Sterneköche bündelt und mit hochwertigen Inhalten, ausgewählten Produkten und besonderen Erlebnissen verbindet.

Langfristig möchten wir ein Ecosystem schaffen, das kulinarisches Lernen, Entdecken und Genießen nahtlos mit Menschen, Marken, Produkten und Services zusammenführt, international skalierbar ist und durch KI individuell auf die Bedürfnisse der Nutzer:innen eingeht.

Um diese Vision zu erreichen, setzen wir auf drei Bausteine:

Ein starkes Netzwerk an Expert:innen, das echtes Spitzenwissen vermittelt.

Ein integriertes Angebot aus Content und Commerce, das durch KI personalisiert und unterstützt wird.

Eine skalierbare technologische Plattform, die Wachstum, Automatisierung und neue Formate ermöglicht.

So entsteht Schritt für Schritt eine verlässliche Anlaufstelle für alle, die Kulinarik auf hohem Niveau erleben und gleichzeitig individuell lernen möchten.

Für wen entwickeln Sie Ihre Masterclasses und Rezepte und wie stellen Sie sicher, dass die Inhalte für unterschiedliche Könnensstufen zugänglich sind?

Unsere Inhalte richten sich an ambitionierte Hobbyköchinnen und -köche. Menschen, die neugierig sind, die gerne dazulernen und Wert auf einen guten Geschmack legen.

Wir arbeiten bewusst mit einer klaren Struktur:

Einsteiger:innen profitieren von Grundlagenteilen und Technikerklärungen,

Fortgeschrittene erhalten tiefere Einblicke und professionelle Kniffe,

Profis finden Inspiration und neue Ansätze.

Jede Masterclass wird didaktisch geplant, sodass niemand überfordert wird, aber alle dazulernen.

Viele Nutzerinnen und Nutzer kochen zu Hause ohne teures Equipment. Wie berücksichtigen Sie diese Realität bei der Gestaltung Ihrer Kurse?

Wir entwickeln alle Inhalte nach dem Grundsatz: Was ist mit normaler Küche und haushaltsüblichem Equipment möglich?

Unsere Köche zeigen Profi-Techniken, aber immer mit Alternativen, Vereinfachungen oder Methoden, die zu Hause funktionieren. Wir möchten niemanden ausschließen, im Gegenteil: Es geht darum, die Magie guter Küche für alle zugänglich zu machen. Mit zunehmender Wissensvermittlung wird der Drang nach professionellen Geräten und Ausstattung immer größer. Insbesondere bei der Zielgruppe der LOHA’s und “Golden Ager”. Daher gibt es auch ein großes Bedürfnis aus der Industrie Dampfgarer, Sou Vide und Co. dem Endverbraucher nahe zu bringen.

Was unterscheidet The Golden Circle im Kern von klassischen Kochkursen oder anderen digitalen Lernplattformen?

Drei Dinge:

Ästhetik und Erzählung: Unsere Kurse sind cineastisch produziert und vermitteln ein Gefühl von Handwerk, Ruhe und Inspiration.

Know-how auf Sterne-Niveau, aber für den Alltag übersetzt.

Ein integriertes Produkt- & Erlebnis-Ecosystem, das von Zutaten, Events bis Tools alles bietet, was das Lernen unterstützt.

Wir verbinden Genuss, Wissen und Qualität in einem ganzheitlichen Erlebnis.

Welche Herausforderungen begegnen Ihnen aktuell im Aufbau und Betrieb einer hochwertigen Food und Education Plattform und wie gehen Sie damit um?

Die größte Herausforderung liegt im Gleichgewicht aus Qualität und Skalierung. Hochwertige Inhalte sind zeit- und ressourcenintensiv. Gleichzeitig erwarten Nutzer:innen eine stetig wachsende Auswahl.

Wir begegnen dem mit klaren Produktionsprozessen, einem starken Netzwerk an Expert:innen und einer Technologie, die Inhalte effizienter ausspielbar macht. Qualität & Authentizität bleibt dabei immer unser Kern.

Ihre Feinkost und Produktwelt erweitert das Angebot über die Kurse hinaus. Welche Rolle spielt dieser Bereich im Gesamtmodell?

Die Feinkost- und Produktwelt ist kein Shop „nebenbei“, sondern ein zentraler Bestandteil unseres Modells. Sie ermöglicht den Nutzer:innen, genau die Zutaten und Werkzeuge zu erhalten, die sie in den Kursen entdecken – kuratiert, hochwertig und oft exklusiv. Gleichzeitig sind alle Produkte digital verlängert: Wer ein Produkt kauft, wird auf unserer Plattform automatisch zu passenden Rezepttipps, Anwendungshinweisen und relevanten Masterclasses geführt. So entsteht ein geschlossenes Erlebnis: Lernen, Verstehen, Anwenden und Genießen – unterstützt durch Inhalte, Produkte und Wissen, die sinnvoll miteinander verknüpft sind. Dadurch wird aus einem einzelnen Produktkauf ein inspirierender Einstieg in die Welt von THE GOLDEN CIRCLE.

Wie wichtig ist die Zusammenarbeit mit Köchen, Pâtissiers oder Sommeliers für die Qualität der Inhalte und was macht diese Partnerschaften besonders?

Ohne diese Menschen gäbe es The Golden Circle in dieser Form nicht. Unsere Partner teilen ihr echtes Wissen, ihre Geschichten, ihre Handschrift, ihr Netzwerk, ihre Produzenten. Das schafft Tiefe und Glaubwürdigkeit. Besonders ist, dass wir ihnen Raum geben, so zu arbeiten, wie sie wirklich sind, keine überinszenierten Rollen, sondern authentische Persönlichkeiten mit handwerklicher Expertise.

Worauf können sich Ihre Nutzerinnen und Nutzer in Zukunft freuen. Welche Weiterentwicklungen oder neue Formate planen Sie?

Unsere Nutzerinnen und Nutzer können sich auf spannende Weiterentwicklungen freuen. Wir bauen unser Kursangebot kontinuierlich aus, im Dezember launchen wir noch die Masterclass von Alexander Wulf. Gleichzeitig arbeiten wir an neuen Features, die das Erlebnis auf der Plattform noch interaktiver und persönlicher machen:

Englische Version von Website und Apps, um international erreichbar zu sein,

Community-Funktionen wie Live-Streaming und Kalender,

Live-Events und Workshops, um kulinarische Erlebnisse offline erlebbar zu machen,

KI-basierter digitaler Berater, der Nutzer:innen nicht nur personalisierte Rezepttipps und Produktempfehlungen gibt, sondern auch Fragen rund um unsere Masterclasses beantwortet.

Schnittstelle zur Industrie, um unser Wissen mit Küchengeräten zu vernetzen

THE GOLDEN CIRCLE öffnet den Kreis der Besten für die Wissenschaft – damit unsere exzellenten Produkte nicht nur sensorische Emotionen wecken, sondern auch einen funktionalen Mehrwert bieten. So wird höchster Genuss auch für jene erlebbar, die aus gesundheitlichen Gründen auf Ersatzprodukte angewiesen sind oder bislang verzichten mussten. Unser erstes Produkt ist eine patentierte Schokolade, die den Blutzuckerspiegel nicht beeinflusst und zur Zahnmineralisierung beiträgt. Klingt unglaublich – finden wir auch.

So wächst die Plattform Schritt für Schritt mit den Bedürfnissen und Interessen unserer Community, digital, interaktiv und individuell unterstützt durch KI.

Was würden Sie Gründerinnen und Gründern raten, die selbst ein inhaltlich anspruchsvolles digitales Produkt aufbauen möchten?

Zwei Dinge:

Konsequent in der Qualität bleiben, auch wenn es anstrengend wird.

Bedürfnisse der Zielgruppe wirklich verstehen. Ein gutes digitales Produkt löst ein reales Bedürfnis, nicht umgekehrt.

Welche drei persönlichen Lehren aus Ihrem eigenen Gründungsweg halten Sie für besonders wertvoll für andere?

Starke Partner sind entscheidend: Um wirklich etwas aufzubauen, braucht man Menschen, die fachlich exzellent sind und die eigene Haltung teilen.

Fokus schützt: Man kann nicht alles gleichzeitig angehen. Klare Prioritäten helfen, Energie und Ressourcen auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Geduld zahlt sich aus: Manche Entwicklungen brauchen Zeit, bis sie wirklich Früchte tragen. Dranbleiben und langfristig denken ist entscheidend für nachhaltigen Erfolg.

Teambild Bildcredits THE GOLDEN CIRCLE

Wir bedanken uns bei Mario Stockhausen und Nils Hocke für das Interview

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder.