Talero zeigt Potenziale durch spielerische Entscheidungen und macht sichtbar, was in klassischen Tests oft verborgen bleibt

Wie würden Sie Talero in wenigen Worten vorstellen und welche Menschen stehen hinter der Entwicklung dieser spielbasierten Plattform?

Talero ist eine spielbasierte Plattform, die Persönlichkeit, Verhalten und kognitive Fähigkeiten durch interaktive Szenarien sichtbar macht. Entscheidungen im Spiel zeigen echte Muster, die klassische Fragebögen oft nicht erfassen. Hinter Talero stehen ein kleines Gründerteam aus Frankfurt und Schweden mit Erfahrung in Psychologie, Game Design, KI und Produktentwicklung. Wir haben Talero gebaut, weil wir glauben, dass Potenzial nur sichtbar wird, wenn Menschen handeln statt Fragen beantworten.

Was hat Sie persönlich motiviert, Talero zu gründen, und welche Erfahrungen haben die Mission des Unternehmens geprägt?

Ich habe selbst erlebt, wie schwer es sein kann, die richtige Entscheidung für den eigenen Karriereweg zu treffen. Eine Zeit lang war ich unsicher, ob meine bisherigen Entscheidungen richtig waren oder ob ich etwas falsch gemacht hatte. Um Klarheit zu bekommen, habe ich damals mehrere klassische Karrieretests ausprobiert. Bei den ersten Fragen habe ich versucht, alles sorgfältig zu beantworten. Doch schon nach kurzer Zeit habe ich gemerkt, dass ich eher durchklicke, um endlich ein Ergebnis zu bekommen. Das hat mir gezeigt, wie wenig authentische solche Tests mein echtes Verhalten abbilden.

Genau dieses Erlebnis hat mich motiviert, Talero zu gründen. Ich wollte ein System schaffen, das Menschen nicht fragt, wer sie glauben , sondern zeigt, wie sie handeln. Ein Ansatz, der echte Stärken sichtbar macht, statt schnelle Fragebögen zu liefern. Diese persönliche Erfahrung begleitet unsere Mission bis heute.

Talero verfolgt den Ansatz, Potenzial über Verhalten sichtbar zu machen. Was unterscheidet diesen Ansatz grundlegend von klassischen Fragebögen und Selbsteinschätzungen?

Fragebögen fragen nach Vorstellungen. Talero beobachtet Verhalten. In Spielszenen handeln Menschen natürlicher und spontaner. Dadurch wird sichtbar, wie jemand Entscheidungen trifft, Probleme löst oder auf soziale Situationen reagiert. KI-Agenten analysieren diese Muster und verbinden sie mit wissenschaftlichen Modellen. Das Ergebnis ist ein authentisches Kompetenzprofil statt einer Selbsteinschätzung.

Viele junge Menschen und besonders Frauen unterschätzen ihre Kompetenzen. Welche Erkenntnisse liefert Talero zu den Ursachen dieser Entwicklung?

Unsere Tests und Gespräche zeigen, dass viele junge Menschen zu wenig Einblick in ihre eigenen Stärken haben. Sie vergleichen sich mit äußeren Erwartungen und nicht mit ihren eigenen Fähigkeiten. Besonders Frauen zweifeln oft früher an ihren Kompetenzen, obwohl ihr Verhalten im Spiel klare Stärken zeigt. Wenn Menschen realistische Situationen erleben, erkennen sie Fähigkeiten wie Mut, Empathie oder analytisches Denken bewusster. Talero macht dieses verborgene Potenzial sichtbar und stärkt damit Selbstvertrauen.

Ihre Vision beschreibt Talero als weltweit führende Plattform für spielerische Selbstentdeckung. Welche konkreten Schritte sind notwendig, um dieses Ziel zu erreichen?

Wir entwickeln das Produkt in klaren Etappen. Zuerst schaffen wir eine zuverlässige diagnostische Grundlage. Dann bauen wir Partnerschaften mit Schulen, Universitäten und Bildungsinstitutionen auf. Parallel skalieren wir die KI Module, damit Feedback und Kompetenzprofile weltweit nutzbar sind. Langfristig erweitern wir Talero zu einer offenen Plattform, auf der Menschen ihre Stärken in verschiedenen Simulationen entdecken können. Der Weg führt also über Qualität, Transparenz und eine breite Bildungsintegration.

Wie helfen die interaktiven Spielszenen dabei, Zukunftskompetenzen realitätsnah abzubilden und intuitiv erfahrbar zu machen?

Zukunftskompetenzen entstehen nicht aus abstrakten Fragen, sondern aus realem Verhalten. Wenn Nutzer in Spielszenen Verantwortung übernehmen, Konflikte lösen oder kreative Wege finden, zeigen sie Kompetenzen wie Problemlösung, Selbstregulation oder Zusammenarbeit. Talero bildet diese Situationen vereinfacht, aber realitätsnah ab. Spieler erleben die Konsequenzen ihrer Entscheidungen und verstehen ihre Denk- und Verhaltensmuster intuitiv.

Welche Zielgruppen profitieren heute am stärksten von Talero und wie gehen Sie auf deren spezifische Bedürfnisse ein?

Am stärksten profitieren Schüler, Studierende und Berufseinsteiger, die vor wichtigen Entscheidungen stehen. Sie suchen Orientierung, ohne sich durch lange Tests kämpfen zu müssen. Talero bietet ihnen ein niederschwelliges und spielerisches Erlebnis, das ihre Stärken klar sichtbar macht. Gleichzeitig arbeiten wir mit Bildungseinrichtungen zusammen, die eine moderne und motivierende Form der Berufsorientierung suchen. Auch Berufstätige im Umbruch nutzen Talero, um ein neutrales Bild ihrer Kompetenzen zu erhalten.

KI spielt in Ihrer Plattform eine zentrale Rolle. Wie stellen Sie sicher, dass psychologische Modelle und KI Analysen verantwortungsvoll und nachvollziehbar eingesetzt werden?

We setzen KI ausschließlich zur Auswertung von Verhaltensmustern ein. Die Daten sind pseudonymisiert, es werden keine sensiblen Informationen erhoben, und Nutzer sehen klar, welche Erkenntnisse aus ihrem Verhalten abgeleitet wurden. Die Modelle basieren auf etablierten psychologischen Frameworks wie Big Five, IQ und EQ. Außerdem kennzeichnen wir KI generierte Inhalte transparent. Ziel ist Orientierung, nicht automatisierte Entscheidungen. Damit erfüllen wir die Anforderungen an verantwortungsvolle und sichere KI.

Was sind aktuell die größten Herausforderungen beim Aufbau von Talero und wie gehen Sie und Ihr Team damit um?

Die größte Herausforderung ist die Balance zwischen wissenschaftlicher Validität und spielerischer Darstellung. Wir müssen sicherstellen, dass das Erlebnis interessant bleibt und gleichzeitig zuverlässige Daten liefert. Eine weitere Herausforderung ist die Skalierung der Technologie, da wir komplexe KI-Module mit einer interaktiven Welt verbinden. Wir lösen das durch iterative Entwicklung, frühe Nutzer-Tests und Kooperationen mit Universitäten, die uns wissenschaftlich begleiten.

Der Bildungs und HR Bereich verändert sich durch KI rasant. Welche Entwicklungen erwarten Sie in den nächsten Jahren und welche Rolle wird Talero dabei einnehmen?

Bildung und HR bewegen sich weg von Abschlüssen und hin zu Kompetenzen. KI ermöglicht individuelle Lern- und Karrierewege statt allgemeiner Empfehlungen. Gleichzeitig steigt der Bedarf an transparenten und ethisch vertretbaren Systemen. Talero positioniert sich hier als Brücke zwischen Verhaltensanalyse und echter Orientierung. Wir machen Kompetenzen sichtbar, bevor Menschen in komplexe Entscheidungen eintreten. Damit wird Talero ein Werkzeug, das Menschen stärkt, statt sie zu bewerten.

Viele Unternehmen suchen nach besseren Wegen, Talente zu erkennen und zu fördern. Welche praktischen Beispiele aus Talero zeigen, wie Verhalten im Spiel Persönlichkeits und Kompetenzprofile sichtbar macht?

Wenn ein Spieler Konflikte im Spiel harmonisch löst, zeigt er hohe soziale Intelligenz. Wenn er analytische Rätsel schnell strukturiert, zeigt er ein ausgeprägtes logisches Denken. Und wenn es in unklaren Situationen ruhig bleibt, erkennen wir Stressregulation. All diese Muster entstehen aus echten Entscheidungen und nicht aus theoretischen Aussagen. Unternehmen können daraus erkennen, wie Menschen sich in realen Situationen verhalten würden.

Zum Abschluss drei Ratschläge von Ihnen persönlich. Welche Empfehlungen würden Sie Gründerinnen und Gründern mitgeben, die ihr eigenes innovatives Produkt in einem sensiblen Umfeld wie Bildung oder HR entwickeln wollen?

Erstens, versteht eure Verantwortung. In Bildung und HR beeinflusst ihr Entscheidungen, die das Leben von Menschen prägen. Zweitens, arbeitet eng mit Nutzern und Experten zusammen. Gute Produkte entstehen aus echtem Bedarf, nicht aus Annahmen. Drittens, bleibt transparent. Menschen müssen nachvollziehen können, wie Ergebnisse entstehen. Vertrauen ist der wichtigste Erfolgsfaktor in diesen Bereichen.

Teambild Bildcredits privat

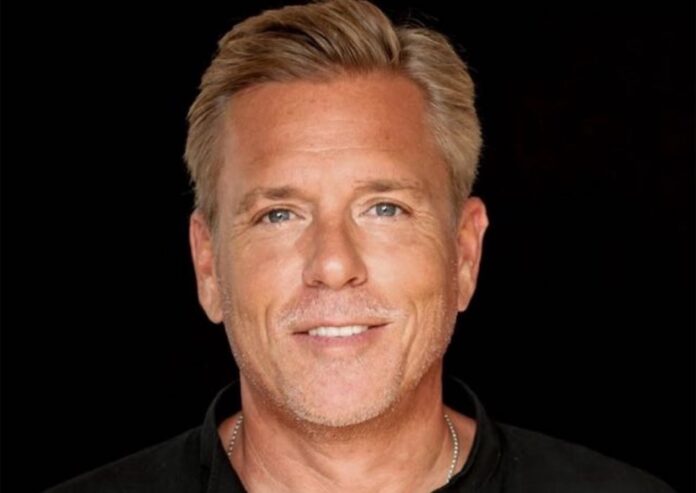

Wir bedanken uns bei Arash Keshavarzi für das Interview

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder.